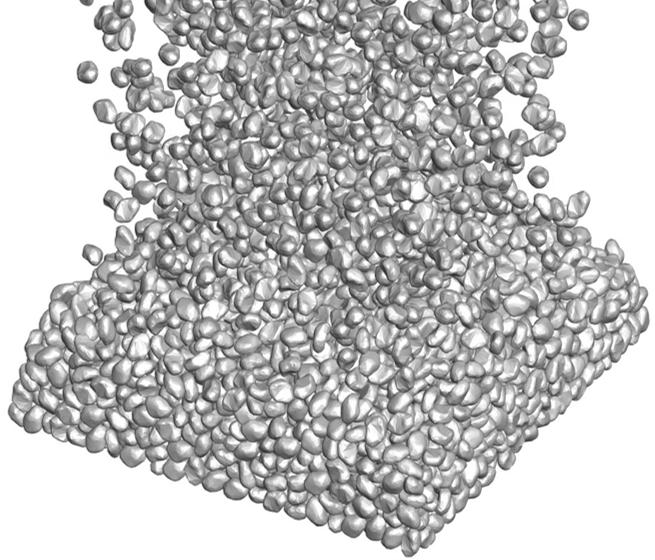

砂時計を思い浮かべてみてください.細かい粒子が絶え間なく落ちていく様子は,一見すると液体のように見えますが,それらはすべて固体粒子から成り立っています.このように個々は固体であっても,集団になると全く異なる性質を示す粒子群を粉粒体(granular matter)と呼びます.粉粒体は状況に応じて驚くほど多様な挙動を示します.たとえば,静置された砂山は外力に対して抵抗し,固体のように安定しています.一方で,傾ければ液体のように流れ出し,激しくかき混ぜれば粒子が飛び跳ねて気体のように振る舞います.このような多様な状態変化は,粒子間の相互作用や外力の影響に敏感に応答する粉粒体の特徴的な性質に起因しており,粉粒体は固体・液体・気体に続く「第4の物質状態」と呼ばれることもあります.粉粉粒体の挙動は直感に反することも多く,未解明な点も多いため,現在活発に研究が進められています.

工業製品のおよそ50wt%は粉粒体か,製作の過程で一度は粉粒体であるといわれ,化学,医薬,食品,セラミックス,金属材料など,多様な分野の製造プロセスに関与しています.特に近年では,リチウムイオン電池や次世代電池(全固体電池)における電極材料の粉末制御,高精度な3Dプリンティング,カーボンニュートラル社会を見据えたバイオマス燃料や粉体触媒の利用など,粉粒体技術の果たす役割はますます大きくなっています.こうした最先端技術の実現には,粉粒体の複雑なふるまいを正確に理解し,制御することが不可欠です.実際のプロセスでは,様々な外力を用いて粉粒体を操作しますが,最も一般的なのは,気体や液体の流れによる流体力を用いる方法です.この場合,粉粒体-流体が混在する混相流(multiphase flow)となり,粉粒体-流体間に起こる流体力学的な相互作用により,単体の粉粒体よりさらに複雑さで興味深いふるまいを見せます.

1991年にノーベル物理学賞を受賞したピエール・ド・ジェンヌ(ソフトマター物理の父)は,”1998年の粉粒体物理は,1930年の固体物理と同じ段階にある”と述べ,粉粒体の物理的な理解が大幅に遅れていることを指摘しました.その背景には,粉粒体が示す非線形で多様な現象を,連続体として一様に記述することが極めて難しいという根本的な課題があります.一方,近年では,コンピュータ性能の向上に伴い,粒子一粒一粒の運動を追跡し,ミクロな視点から粉粒体全体の挙動を考えることが可能となってきました.当グループでは,このような手法の代表である離散要素法(DEM)を基盤として,粉粒体の運動を高精度に予測する数値モデルの構築を行っています.また,このような数値モデルと実験的な手法を併せて用いることにより,粉粒体や粉粒体-流体連成問題の基礎的な振る舞いについて理解を進めるとともに,様々な産業応用に取り組んでいます.

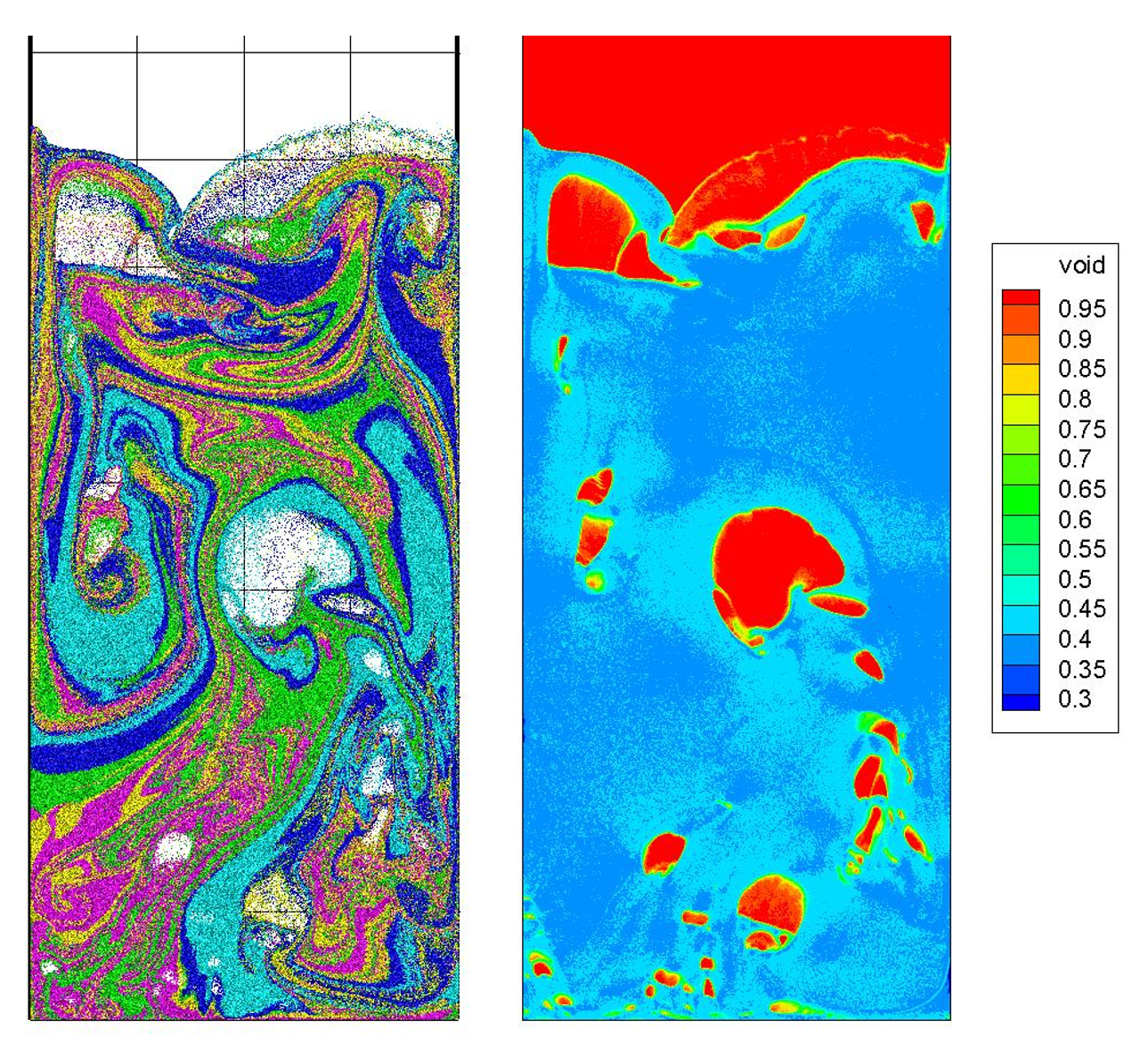

DEM-CFDカップリングモデルによる高濃度固気二相流のメゾスコピックシミュレーション

気系流動層内の流れは高濃度固気二相流であり、粒子-周囲流体との流体力学的相互作用に加えて、粒子-粒子・壁面間の直接接触による相互作用の影響が強く、その振る舞いは大変複雑になります。当グループでは、このような流れ場を対象とした数値シミュレーション手法として、すべての粒子を離散的に取り扱う離散要素法(DEM: Discrete Element Method)と、空間的に平均化した流れの支配方程式に基づく数値流体力学法(CFD: Computational Fluid Mechanics)をカップリングさせたDEM-CFDカップリング法を提案し、現在もその発展に関する研究を行っています。

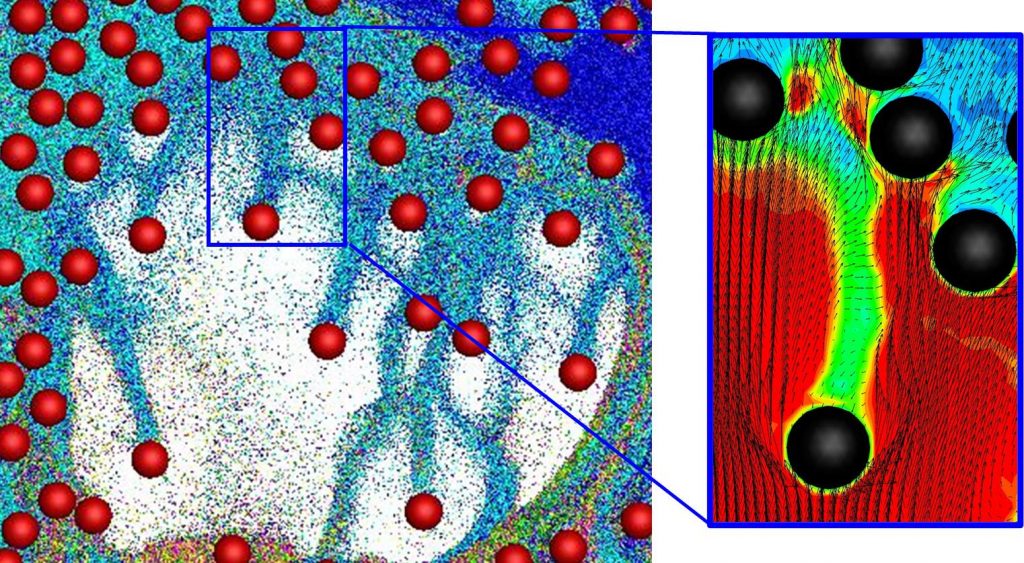

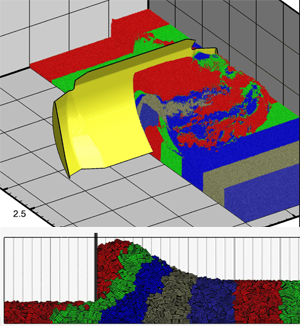

高濃度固気二相流内粗大物体運動の数値解析

高濃度固気二相流の多くの応用において、粒子サイズは単一ではなく、大きな分布があります。この様な系では、流動化により粒子がそのサイズに応じて偏る“偏析”が起こるなど、工学問題として重要であり、また流れの物理問題として大変興味深いです。当グループでは、このような流れを対象とした数値シミュレーションモデルとして、仮想粒子法(FPM: Fictitious Particle method)と名づけた新しいモデルを提案しました。

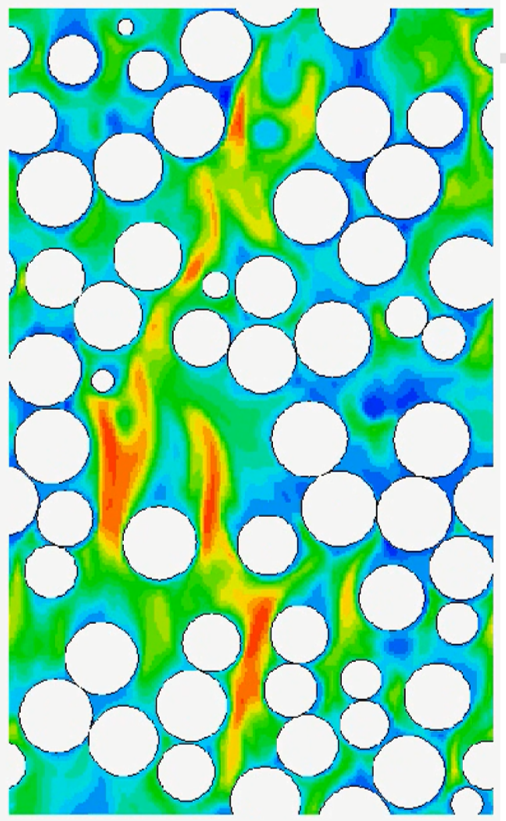

高濃度に固体粒子を含む流れの直接数値計算(DNS)

DEM-CFDカップリングモデルによるメゾスコピックシミュレーションでは、粒子間隙の細かい流れを平均化してしまうため、その詳細を知ることは原理上できません。流れの支配方程式であるNavier-Stokes式を空間的に平均化することなく、直接解くことによりその詳細を明らかにする研究も実施しています。

DEMによる掘削シミュレーション

ブルドーザや油圧ショベルなどの建設・鉱山機械による掘削や整地などの作業は、土、砂、礫、岩などの粒状体と、ブレードやバケットなどの機械要素間との力学的な相互作用を通して行われます。このような現象を取り扱う学問分野がテラメカニックス(Terramechanics)であり、離散要素法(DEM)をベースとしたテラメカニクス数値シミュレータの開発とこれに基づく物理現象の解明を行っています。

粉粒体流れへのMRI計測の適用

固体粒子群の流れは、気体や液体の場合と大きく異なります。その粒子濃度の高さより、内部の流動状態や構造を、流体工学分野で一般的に使われるような光学的手法により観察することは容易ではありません。当グループでは、流れ場を乱すことなく内部の流れを観察することができるMRI(Magnetic Resonance Imaging)を、粒子流れ計測に利用する研究を行っています。