水の表面に洗剤などの界面活性剤を入れると表面が動きますが、これはマクロスケールと呼ばれる巨視的な観点からは、表面張力が低下するためであると説明されます。この現象は、分子の世界、つまりナノスケールの視点から見ると、水分子や界面活性剤の分子が各々と接触する際に、向きを変え、あるいは分子同士が結びつくことで、混ざりあう前とは異なる新しい「居心地のよい位置」である平衡状態に移動した結果として表れますが、これらの分子が表面付近でどのようにふるまい、それがマクロの物理量にどのように影響を与えるかといったミクロの具体的な詳細についてはよく分かっていません。

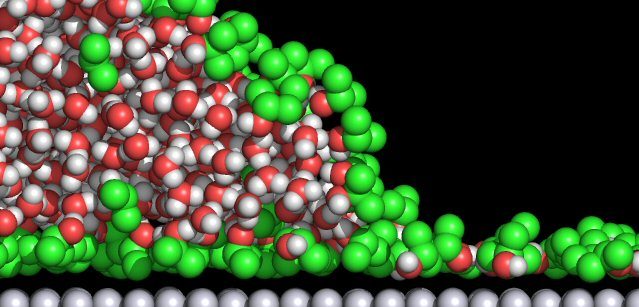

この表面張力は、液体と気体の界面にはたらく単位長さあたりの力、または液体と気体の界面がもつ単位面積あたりのエネルギーと定義されますが、同じように固体と液体、固体と気体の間にも、それぞれ界面が存在し、これらが交わる場所を接触線、あるいは三相界線と呼び、これらが関わる現象を「濡れ」と呼びます。上の絵は水とアルコールの混合液の接触線付近での様子を示しました。液体と気体のひとつの界面でも分かっていないことが多いと書きましたが、このような界面が3つ交わる濡れには、物理的、化学的要因が絡まり、極めて複雑な現象が起きます。それでいてなお、撥水加工、汚れない表面など、濡れは我々の身近では欠かせない物理現象です。

このように「目では見えない」ナノスケールの分子の振る舞いが、その何百万倍以上もの大きさを持つ「目に見える」マクロスケールの液体の挙動を支配すること自体が大変興味深い未開拓の学術分野であることはもちろんですが、これに加えて、現在の産業界、たとえば半導体、製膜・塗布など最先端の工業分野においては、構造の微細化、高精細化にともなって、ナノスケールでの分子の振る舞いの本質的な理解を踏まえたマクロスケールの現象の制御が不可欠となってきており、ナノとマクロを接続できるような理論と解析手法の需要が高まっています。

私たちは、液体の表面、界面や内部のナノメートルスケールの構造が、表面張力や粘性、濡れなどのマクロの物性と挙動をどのように決定するのかという問題について、主にコンピュータを用いた分子シミュレーションによる解析を行っています。R. Feynmann(1918-1988)は、

”Everything that living things do can be understood in terms of the jigglings and wigglings of atoms”

「生物の営みはすべて原子がゆらゆら・ウネウネする動きで説明できる」

ということばを残しました。生物をすべて説明するとまではいきませんが、現代のコンピュータを用いれば、液体や界面のふるまいを理解することで、偉大な科学者に近づけるかもしれません。

未解明の事象に取り組む熱意と根気に加えて、一緒に勉強し、議論を進めていける協調性を有する方をお待ちしています。学部から大学院にかけての伸び盛りの時期に、これまでに培った力学、流体力学、熱力学、数学をベースに、ものごとを論理的に理解し、それを飛躍なく適切に説明しながら、一緒に研究を進めていける方をする能力を身につけてもらいたいと思います。